06 メバル釣り実践編 その4

メバルはフライで

SWFF(ソルト・ウォーター・フライ・フィッシング)の世界でも、身近なターゲットであるメバルの人気が高まっています。フライは、メバリングと同等以上のレンジを狙え、しかも超スローでリトリーブできるのが特徴です。

フライラインには水に浮くフロートタイプと、水よりも比重の重いシンキングタイプがありますが、基本的には海水よりもやや重いラインを使って15ヤードくらいのレンジを狙います。

フライは羽虫を模した毛バリでなく、小魚を模したストリーマー系のSWフライを使います。キャストしたら竿先を下げて、水面下10~20㎝をキープするように左手でラインをゆっくりと手繰りながら誘ってください。

フライラインは淡水用を使って全然問題ない。シンクレートはS(Ⅰ)をメインにするが、メバルの活性が高く、上ずっているときにはフローティングも使える。

テーパーリーダーはターンオーバーのために必要なライン。一番標準的な4Xか、もう少し細い5Xを使う。結び替えるたびに短くなるので12ftが経済的。

ロッド

7.6~8.6ftを標準にして番手#4~#6のロッドを用意してください。数字が大きくなるほどロッドパワーが大きく、20ヤードを超えるロングキャストも可能になりますが、大きな番手のロッドは鮭などの大型魚用なので、メバル狙いには硬すぎて使いづらいことになります。

ライン

フライラインの番手はロッドと同じにします。遠投の場合は#6を使いますが、風が無くて近距離ならバランスがよくて扱いやすい#5、DT-5-S(Ⅰ)をメインにすればいいでしょう。DTは長いラインの両端にテーパーが付けられているタイプ。5は5番手の重さということ。Sはシンキングで、ⅠはType1の沈降スピードがあるという意味です。

リール

フライのリールは一般的に淡水用ですから、潮水に触れてもサビないソルトウォーター用のリールが必要になります。軽くて、塩・淡両方使えるプラスチック製もありますから、詳しくはショップで相談してみてください。

シンクレート

- I : インターミディエイト 毎秒2cmくらいしか沈まないサスペンド系のライン。

- S(Ⅰ) : Type 1 毎秒約1.5インチづつゆっくりと沈むスローシンキングタイプ。

- S(Ⅱ) : Type 2 毎秒約2.5インチとやや早めに沈んでいくタイプ。

- S(Ⅲ) : Type 3 毎秒約3.5インチとかなり重いファストシンキングのライン。

- S(Ⅳ) : Type 4 毎秒約4.5インチ。1秒間に12cmもの速さで沈んでいくライン。

寝た子を起こすエビ撒き釣り

メバルは日中、海底のストラクチャー周辺に隠れています。夜行性ですから、昼間は目を開けたまま居眠りしているそうです。

みんなが寝てしまうと不用心ですから、10~20匹の群れの中に一匹、見張り役のメバルが起きていて、外敵やエサの群れを発見したら、みんなに知らせる仕組みになっているそうです。(註)大きな堤防で釣るとき、活性に周期性があるように感じられるのは、メバルの群れが小さなグループの集まりでできていて次々と活性化するからです。

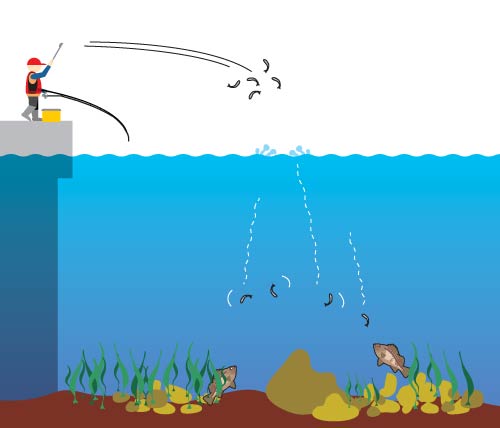

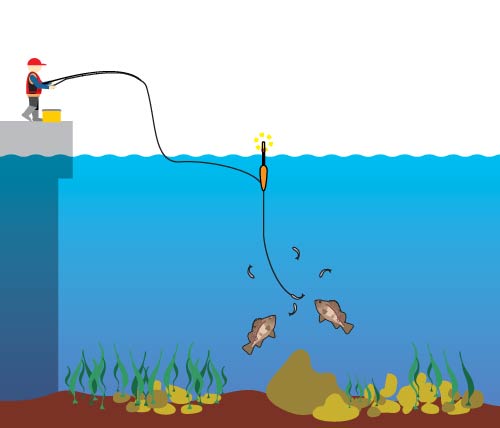

エビ撒き釣りは、海底で寝ているはずのメバルを浮き上がらせて釣る方法です。どんなエサでも昼よりは夜の方がよく釣れますが、昼釣りで使うなら生きエビが一番のエサです。好物のブツエビを少量ずつ撒くことで競わせ、活性化して浮いたメバルを浅いタナで釣るために100匹超えといった数釣りが見込めます。

ブツエビには海底に潜る習性があるので、自分から岩や海藻の隙間まで入り込んでメバルの喰い気を誘ってくれます。

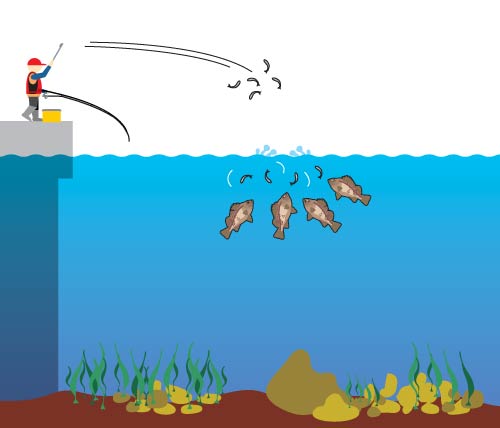

はじめは海底付近で補食していたメバルも、仲間に遅れをとらないよう、だんだんとうわずってきて、最終的には水面まで浮いてきます。

浮き上がるまではこのブツエビか、または大きくて扱いやすいシラサエビを刺し餌にして釣ります。浮きあがったら水平に泳ぐシラサエビを撒くこともあります。

生きエビは300~500g必要です。いつも使っているウキ釣りタックル以外に、酸素を供給するブクブクと、水温を上げないためのクーラー、エビをすくう小網、撒き餌ビシャクなどが必要になります。

道具は増えますが、それだけの効果がある釣法だと言えるでしょう。

① 水深は最低でも2m以上

藻穴を探してシャクで数杯のブツエビを撒く。潮の流れを見て足元に寄るように撒くこと

② 藻の中に撒いたらダメ

釣れ始めたら追加は厳禁。喰いが一段落したら、シャク一杯づつ投入して喰い気を保つ

③ だんだん浮かせて藻場から離す

エビの量が多いとメバルは競わずに満腹してしまう。付け餌も目立たずヒットは激減するので注意

ブツエビ ( 田エビ )

淡水産のエビだが生命力がつよく、海水中でもしばらく生きている。暗いところを好み、撒いた場所の真下に潜っていくため、底性のメバルを引き出すための撒き餌として特効がある。1~3㎝と小さくてヌルヌルしているので鈎につけにくいのが難点。ブツエビを撒いてブツエビで釣るか、ブツエビを撒いてシラサエビで釣る。

シラサエビ ( モエビ )

淡水産スジエビの一種で、流通が安定しているのでブツエビよりも安価。大きくて鈎につけやすく、色が白いために目立ちやすい。付け餌での使用がメイン。水平に泳ぐ性質があり、自ら望んで底に行く気はないので、撒き餌にするときは数匹づつ軽く手で握って気絶させて沈めるか、底撒きカゴを使って海底まで届ける。

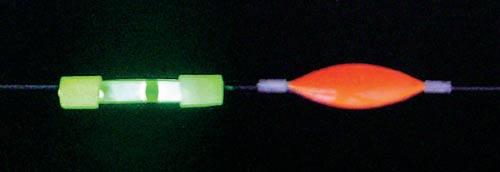

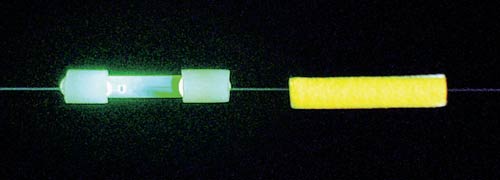

遠投ウキの主流ともいえる6~12号のウキには75。15号ウキには100がオススメです。120は18号以上の特殊用途向きですが、仕掛けとの絡みが気になる時は「 絡み防止ガイド 」との併用をお勧めします。